柳生の里

厳しい暑さも少し和らぎ、先日、柳生の里を歩いてきました。柳生の里までは近鉄奈良駅からバスが出ており40分ほどで「柳生」に着きます。そこからの散策になります。

柳生の里は江戸時代に約1万石の柳生藩が治めていました。1万石以上の領地を与えられた武士を「大名」と呼びますが、柳生一族は小大名として藩を治めていました。最初に訪れたところは旧柳生藩家老屋敷でした。家老小山田主鈴の旧宅だったそうです。その頃の小藩の重要な武士がどのような屋敷に住んでいたのかを想像することができます。まず外観ですが、城かと思わせるような高くそびえたつ石垣があり、近くで見ると個人の住居にしてはかなり威圧感を受けます。ところが外観とは対照的に、石段を上がるとこじんまりした玄関があり、中に入ると畳敷きの部屋、裏手には手入れされている庭がみられました。屋敷内には案内アナウンスが流れており、小藩ながら小山田氏が藩財政の立て直し尽力した話や、戦国の時代が終わって平和な時代となった江戸時代にあって、柳生一族が受け継いできた「抜かずの剣」の思想などが紹介されていました。この屋敷は昭和39年に大衆文学作家山岡荘八氏が買い取り、以後しばしばここに滞在されていたようです。

https://tomdojomaster.com/wp-content/uploads/2025/09/柳生の里1.jpg

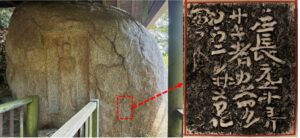

そこから石畳や自然の山道など小道をたどりながら私が一番見たかった疱瘡地蔵にたどり着きました。この地蔵は1319年という刻銘を持つ古い石仏で、その当時、しばしば流行していた疱瘡にかからないようにと祈願して作られたと伝えられており、その名前の由来となっています。しかし、私が一番見たかったのはその右下に彫られている文章でした。ただこの銘文、ネットで風化のため現在は読みにくくなっているとの情報は持って行ったのですが、ここまで風化しているとは・・・・。残念ながら全く読めませんでした。

時代で言うとこの文章が彫られたのは室町時代に当たりますが、幕府の権力もかなり失墜していました。その一方で、農民が惣村という自治組織を作って徐々に力を付けていました。黒澤明の「七人の侍」はちょうどその頃の時代を背景にしているのではないかと思います。農民たちが自分たちの村を守るため牢人7人(1名は実際は侍ではなかったですが)を雇い、その給料の代わりに飲食物を提供するなどしています。やがて戦国時代に入ると、戦国大名の領国支配がしっかりしてきますが、この頃はまだ領主は京都にいて代理人を派遣して、決まった年貢を自分のもとに送らせるだけのようになっていました。実際の国の様子を把握もせずに決まった年貢を納めさせていただけなので、村の自治が発達しました。村の中の問題は村掟(惣掟、村法)に基づいて地下検断(自検断)で裁かれ、年貢の納入も村単位で地下請(江戸時代には村請と言われます)という形で納めていました。村には隠田という隠れた田畑を作ったりもしていました。したたかに戦う農民の姿が想像されます。

そのような時代背景の中で、1428年近江国(滋賀県)坂本の馬借(馬を使って運送業をしている人)が徳政令を出すように要求しました。徳政令というのは借金を帳消しにしてよいという正式な政府からの命令です。鎌倉時代の後期に借金に苦しむ御家人たちを救済するために出した永仁の徳政令が有名ですが、それは武士の救済を目的として幕府が出したものです。ところが、この室町時代の惣村の時代には、馬借などの被支配者層の人たちが政府に要求するようになっていました。みんなが一致団結して政府に要求する民衆運動を一揆と言いますが、この近江の馬借に始まる徳政令を要求する一揆、徳政一揆は、まさに「いっきに」近畿各地に広がり正長の徳政一揆と呼ばれています。その頃農民のことを土民と呼んでいましたので土一揆とも呼ばれます。徳政令は、その頃、新しい将軍が就任した年に、「すべては元の状態に戻すのが慣例なので借金も帳消しに」という考え方があり、その年に出される徳政令は「代初めの徳政」と呼ばれています。1428年は4代将軍足利義持が死に、6代将軍義教が将軍に就任した年でした。(5代義量は早くして亡くなり、4代義持がピンチヒッター的に将軍職を代行していました。)土民はこの頃高利貸しを営んでいた酒屋、土倉、さらには彼らに名義貸しをしていた寺院なども襲撃し、借金の証文や担保に入れた品物などを奪い返すという実力行使で借金を帳消しにしました。勝手に実力行使で借金を帳消しにする行為を私徳政と言います。その頃、将軍を補佐し幕政を統轄する管領という地位には三管領と呼ばれた細川、斯波、畠山の三家が交代で担当していましたが、将軍足利義教は、当時管領を務めていた畠山満家に軍を派遣させて終息をはかり、あくまで幕府が徳政令を出すことはありませんでした。しかし、大和国(奈良県)で事実上、領国の政治を握り、事実上の守護として役割を担っていた興福寺は、大和の国に徳政令を出しました。そこで柳生の村に住んでいた土民が、徳政令を勝ち取った喜びを石に刻んだものがこの疱瘡地蔵の横に彫られた文です。

かすかに字が見えるかと楽しみにしていたのですが読めなかったので、参考までに当時の銘文がわかるような写真がありましたので、もし読めたとしたらこのように彫られているということを示す意味で掲載させていただきます。歴史史料集(「図説日本史通覧」帝国書院)の写真を基にして作成した図ですが、史料集には疱瘡地蔵の顔の表情や身体もかなり残った状態のカラー写真も掲載されています。カラー写真なのでそれほど古くはないとは思うのですが、現在までに驚くほど風化しています。「正長元年ヨリサキカンベ四カンゴウニヲヰメアルベカラズ」(正長元年(1428年)以後は神戸4カ郷(春日社領4カ郷)には負債はない)という意味です。正長の徳政一揆により農民が貸借なしを宣言した貴重な記録ですが、土民の喜びが伝わる力強い筆跡で彫られています。時代の背景として、このような民衆運動が起こる下地はすでにできていたわけですが、貴族や支配者層にとってはこの一揆はかなりショッキングなことだったようで、「およそ亡国の基、これに過ぐべからず。日本開白以来、土民蜂起これ初めなり(大乗院日記目録)。」(総じて国が亡ぶはじめとしてこれ以上の事件はない。日本始まって以来、土民達が立ち上がったのはこれが初めてである)と、興福寺の僧尋尊は記載しています。

https://tomdojomaster.com/wp-content/uploads/2025/09/柳生の里2-1.jpg

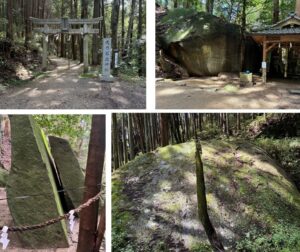

さてそこから国道369号線を渡り、次に見たいと思っていた一刀石に向かいました。道は舗装されていましたが、しばらくかなり急な山道になりました。天乃石立神社という小さな神社の境内に入るとあちこちに巨石が転がっていました。その中に、一刀石という中央がきれいに割れた巨石がありました。実はこのあたりは柳生一族の剣術修行の場でした。この岩石には、柳生新陰流を始めた剣聖柳生石舟斎が天狗と戦って切ったと思った瞬間、気づけば、この割れた巨石があった、といういわれが残っています。最近では「鬼滅の刃」の舞台モデルとなったことでも有名となった岩石です。

https://tomdojomaster.com/wp-content/uploads/2025/09/柳生の里3.jpg

山道はおおむね多くの木に囲まれているため、歩いていても比較的涼しく、ペットボトル1本でバス停に戻ってくることができました。十兵衛食堂というお店があり、昼食をいただきました。以前、大河ドラマの撮影で、実際にこの柳生の里でロケがあったようで、その頃の写真やその時に使われていた藁草履などが飾られていました。