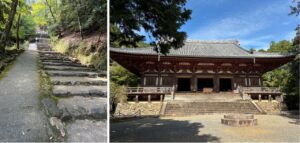

神護寺を散策

今日も秋晴れで快適だったので、京都の山寺「神護寺」と「高山寺」を拝観してきました。京都駅前からJRバスで周山街道を進み、「槇ノ尾」で降りました。舗装している道ですが、なだらかな道を歩いて行きますと、神護寺の表参道の入り口に着きました。他の若いグループの人達も「さあ気合い入れていこう」と掛け声をして登り始めていましたが、ここからは急な石段となっています。楼門で拝観料を払い、境内の大師堂や毘沙門堂などの建物を散策したあと、お目当ての金堂にはさらにあと1つ急な石段を登らなくてはなりませんでした。金堂内にようやくたどりつき、一息ついて拝観させて頂きました。

https://tomdojomaster.com/wp-content/uploads/2025/09/神護寺ブログ用写真.jpg

ところで、非常によい状態で保存・管理しなければならない貴重な文化財はしばしば国立博物館や文化財研究施設で保管され、所蔵元の寺院には、絵画であれば模写や写真などが展示されていることがよくあります。神護寺所蔵として有名な鎌倉時代の似絵(にせえ)「伝源頼朝像」も現在の画家による模写が展示されていました。似絵は現存の人物をモデルに写実的な絵画で、斜めの方向からの視線で無表情に、また衣服の輪郭は直線的に描かれる、といった特徴があります。この頃の似絵の妙手には藤原隆信・信実父子がいましたが、この似絵は藤原隆信の作と伝えられてきました。しかし近年、室町時代初期の足利直義を描いた14世紀半ばの作品であるとの説がでて注目されています。金堂の模写にも「源頼朝像」と記載されていましたが、最近では正確を期して「伝源頼朝像」と書かれることが多いようです。かなり風格があり、上品な中にも威厳があるような人物で、頼朝でもよし、そうでなくてもかなり高貴な方、しかも武将と言われれば確かにそうかな、と思わせる絵です。

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/485742

続いてこちらも当寺院所蔵で有名な両界曼荼羅ですが、こちらは写真が掲示されていました。弘法大師空海は密教を学ぶため中国に渡りましたが、その師である恵果が、「密教は奥深く、文章で表すことは難しい」として、最も中心となる仏である大日如来を中心にした密教の世界観を視覚的に体感するための絵画を授けました。これが曼荼羅です。曼荼羅には、子供が母親の胎内で育つように、大日如来の慈悲により、本来存在している悟りの本質が育ち生まれてくる、という現象を示した胎蔵界曼荼羅と、大日如来の知恵が金剛石(ダイヤモンド)のように強い力をもって縦横無尽に人の心に働きかけ生きたまま仏の境地に導く即身成仏の様を描いた金剛界曼荼羅、2種類があります。空海は帰国後この曼荼羅を作らせ、自分の関係する寺院に置かせましたが、ここに展示されていたのはそのように空海が作らせたとされる胎蔵界曼荼羅の写真でした。幾何学的なデザインのようにも見え、何か独特の世界に引き込まれていくような不思議な気分にさせられる絵画です。修復後の復元図が提示されていました。最近の復元図は、鮮やかな線や色調となりすぎて現代の作品のような体裁になっているものも多いですが、この復元絵画は、ある程度古い風采を残して復元を終わらせており、当時の雰囲気がよく伝わってくるように思いました。

https://www.sumitomo.or.jp/html/culja/jp16037.htm

あまりよくわからないかもしれないので参考までに教王護国寺(東寺)の両界曼荼羅を提示しておきます。

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/534529

最後に、この金堂本尊である薬師如来像です。これは当時の御本尊そのものを拝ませていただきました。平安後期の寄木造のような手、足、胴体、頭部などをばらばらに作り、最後にプラモデルのように合体させて作る手法ではなく、神護寺の創建当時の平安初期までの仏像は、大きな一つの木材から一体の仏像を彫り越こす一木造と呼ばれる手法がとられています。また仏像に彫られた衣服には、角ばった波と丸みをもった波とが、交互に規則正しく繰り返される翻波式という様式がとられ、風でも吹けば衣服が動き出しそうな感じを出しています。衣服とは対照的に像そのものは、薬師如来という名の通り、病気平癒や身体的欠陥の除去、精神的な苦痛の解消など、衆生の苦痛、病を救う「医薬の導師」としての信仰対象にふさわしく、どっしりとした重量感にあふれ圧倒的な存在感をもつ御姿でした。

https://www.culture.city.taito.lg.jp/ja/reports/34270

模写や写真もありましたが、十分堪能し、参道を降りました。途中に小さなお店があり、おいしいとろろそばを頂き、次の目的地である高山寺に向かいました。