背部痛で倒れて救急搬送

問題91

72歳の男性。背部痛を訴えながら自宅で倒れているところを家人が発見し救急要請した。

既往歴:高血圧症のため近医通院中。

現症:血圧 118/54 mmHg、脈拍 134/分、整。体温 36.3℃、Spo2 95%。頸静脈怒張を認めない。肺野は両側清、病的心雑音聴取せず。下腹部正中よりやや右に手拳大の拍動性腫瘤を触知する。

検査所見:血液所見:白血球12100/μL、赤血球398万/μL、Hb 12.3 g/dL、Hct 37.3%、血小板16.7万/μL、PT 10.4 秒(102.0%、PT-INR 0.99)、Fibrinogen 406 mg/dL、FDP 15.8 μg/mL、血液生化学所見:CRP 2.85 mg/dL、LDH 126 U/L、AST 24 U/L、ALT 16 ULl、ALP 219 U/L、CPK 260 U/L、BUN 31 mg/dL、Cr 2.22 mg/dL。尿検査:pH 7.5、比重1.020、蛋白(3+)、糖(—)、ウロビリノーゲン(±)、ビリルビン(—)、ケトン体(—)、潜血(2+)、白血球(—)

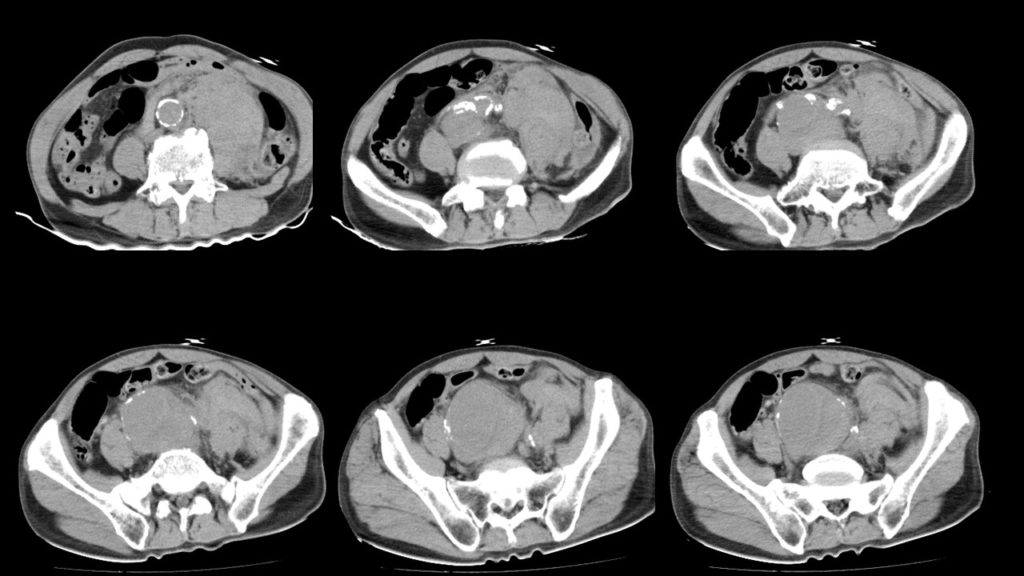

腹部単純CTを示す。

救急初療医がコンサルトする先として適切なものを選べ。

(a)緩和医療専門医

(b)消化器外科医

(c)血管外科医

(d)消化器内科医 / 化学療法専門医

(e)泌尿器科医

解説(オリジナルは『Dr. Tomの内科症例検討道場』第4版の症例199)

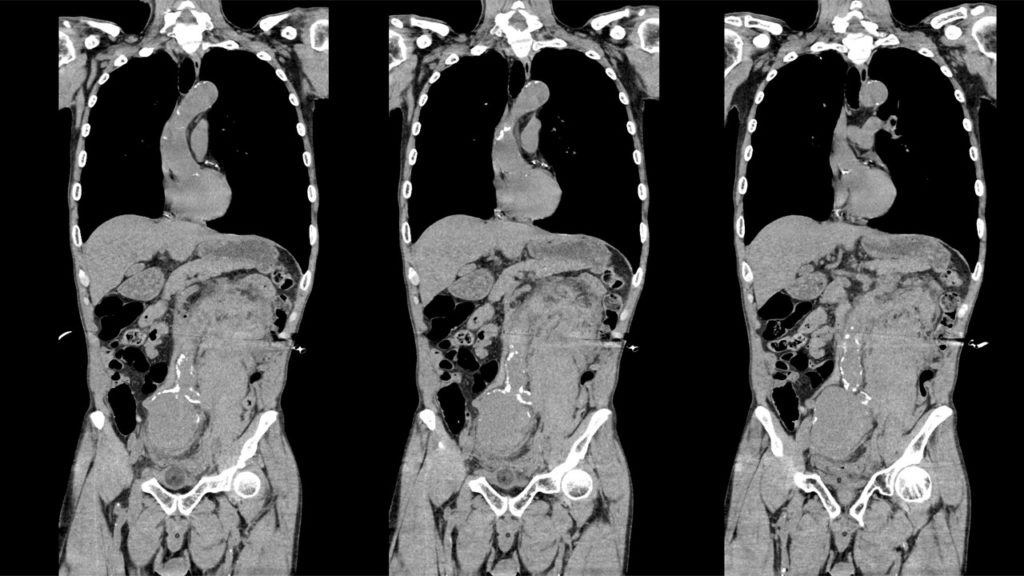

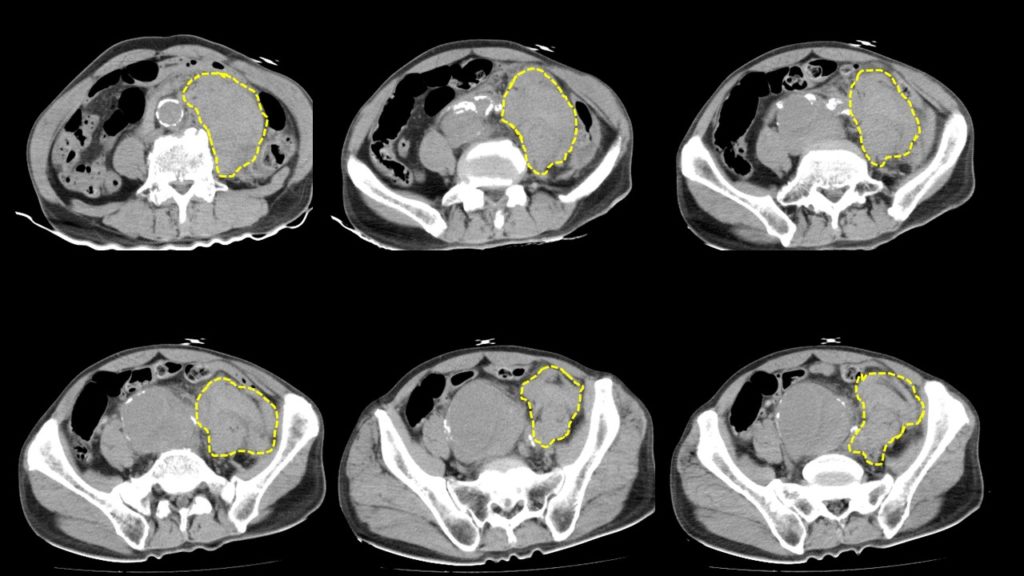

下腹部正中よりやや右に手拳大の拍動性腫瘤を触知し、普段の血圧は不明であるが血圧がやや低めで明らかに頻脈があること、また背部痛の訴えがあることから、動脈瘤の破裂による出血性ショックに近い状態を第一に考える。腎機能が悪かったため単純CTしか施行されていないが、冠状断で腹部大動脈の動脈壁石灰化をたどると、総腸骨動脈分岐部直下、右総腸骨動脈に動脈瘤があると考えられる(図1-a)。少し見にくいかもしれないが動脈瘤の辺縁部は三日月状の高濃度域となっており、high-attenuating crescent signと呼ばれている(図1-b、c)。高濃度を呈しているのはそこが新鮮な壁在血栓であることを意味しており、たとえ動脈壁の全層破綻はなくても動脈壁内に新たな血栓が形成されてきていることを意味し、限局した破裂あるいは切迫破裂と考えられる。

さらに後腹膜腔には、本来は脂肪織濃度であるべきところがそれより高濃度の領域で置換されており(図2)、上記の動脈瘤の所見から考えて後腹膜血腫と考えられる。以上より、右総腸骨動脈瘤破裂と診断し、血腫の広がりや三日月状高濃度領域の部位から破裂部位は瘤の左側壁であろうと思われる。

図1:腹部単純CT。(a)冠状断で腹部大動脈の動脈壁石灰化(赤矢頭)をたどると、総腸骨動脈分岐部直下、右総腸骨動脈に動脈瘤があると考えられる(黄破線内)。(b)、(c)とも図2の最後のスライスを拡大したもの。(b)右総腸骨動脈瘤内の左内腔に血栓形成が疑われ(赤矢頭)、(c)そのうちその辺縁に三日月状のわずかに高濃度となっている部分(青矢頭)は新鮮な血栓が形成された部位と考えられる。右総腸骨動脈瘤の左側壁からの破裂と考えられる。

図2:本来は脂肪織濃度であるべきところがそれより高濃度の領域で置換されており(黄破線内)、動脈瘤の所見から考えて後腹膜血腫と考えられる。

今回の症例は腹部大動脈から分岐してすぐの総腸骨動脈の破裂と考えられる症例であった。腹部大動脈瘤の場合、年率破裂危険度は、最大径<5 cmで0.5~5%、5~5.9 cmで3~15%、6~6.9 cmで10~20%、7~7.9 cmで20~40%、8 cm以上で30~50%という報告がある。局所的に嚢状に拡張した嚢状瘤は別にして、動脈瘤は径が大きいものほど破裂しやすい。最大短径4 cmをこえると破裂の危険が出てきて、6 cm以上では明らかに危険性が高くなるといわれている。そのような背景から径については5 cm以上を手術適応とすることが多い。手術適応として挙げられているものとしては、①動脈瘤最短径が5 cmを超える、②動脈瘤拡張速度が5 mm/6か月を超える、③動脈瘤による疼痛がみられる、④感染性動脈瘤、などがある。もちろん、今回のような破裂症例は緊急あるいは準緊急手術の適応である。また症例によっては、ステントグラフト内挿術も試みられる。ステントグラフト内挿術のよい適応は、径5 cmを超える解離性の下行大動脈瘤であり、上行大動脈病変を有するStanford A型解離には通常適応とならない。また感染性大動脈瘤も感染を伴っているため外科的治療しなければ問題は解決しない。

解答:(c)

実際の症例では

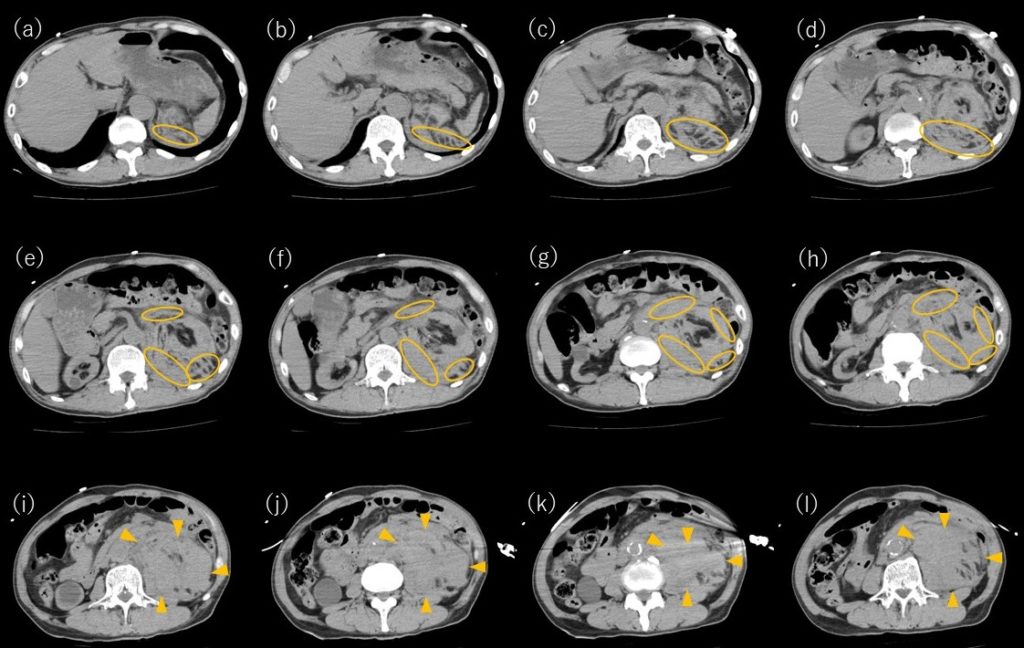

今回提示されているより頭側のCT画像を示す。後腹膜腔を考える場合、腎との位置関係が問題にされるが、腎周囲腔は無構造な腔ではなく、結合組織性の隔壁によって区画され、血管やリンパ管と交通している。この隔壁をbridging septaといい、炎症、腫瘍、出血などの病的な状態で明瞭に認められる。したがって腎周囲腔の血腫では血液は腔全体に充満せず、隔壁で分けられた個々の腔に限局して貯留することが多い。今回の症例では、左腎近傍については、まず腎周囲腔に前述した隔壁によって分けられた区域性の血腫がみられ、さらには一部前腎傍腔にも血腫はおよんでいることがわかる(図3)。

図3:腹部単純CT。橙色楕円枠内や矢頭で囲んだ広範囲で高濃度を呈しており後腹膜血腫が形成されていると考えられる。腎周囲腔では血液は腔全体に充満せず、bridging septaで分けられた個々の腔に限局して貯留している。前腎傍腔や腎周囲腔を中心に広がっている。

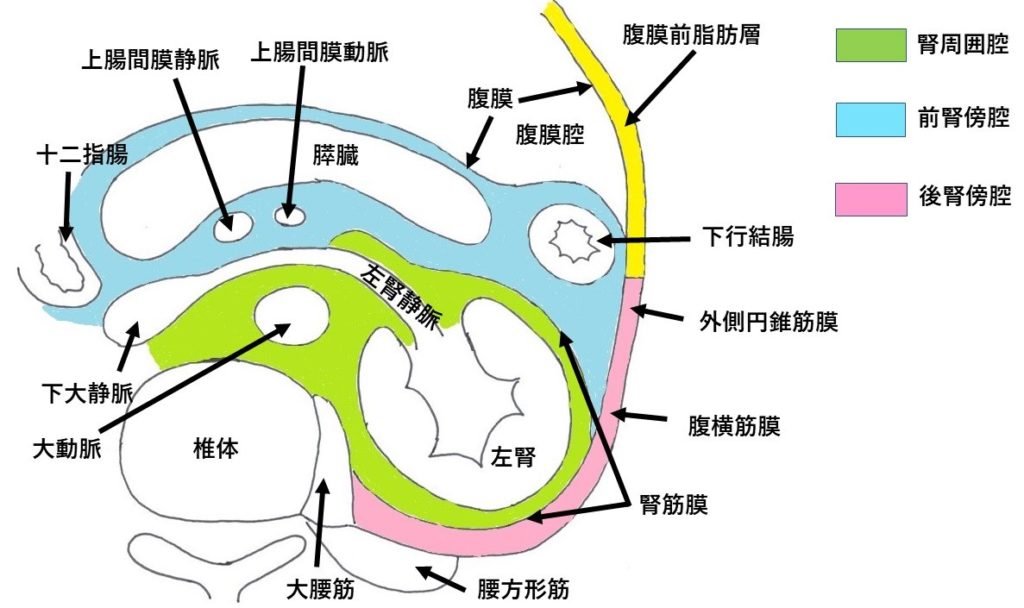

参考までに、腎周囲腔のほか、前腎傍腔、後腎傍腔の位置関係を示しておく(図4)

図4:後腹膜腔の解剖。大動脈周囲への出血は腎周囲腔を中心に広がることがわかる。

今回提示した症例は、実際、当院に救急搬送する直前は一過性の意識障害を生じ、当院到着時には改善している状態になっていた。おそらく、意識障害を生じていた時にはもっと血圧が低下していたのかもしれない。血圧が低下し周囲組織による圧迫も加わり破裂後に、自然止血された状態で搬送されてきたのかもしれない。また搬送時の動脈血ガス分析ではpH 7.447、PCO2 12.6 Torr、HCO3 14.8 mEq/L、BE -12.5 mmol/Lと腎不全による代謝性アシドーシスを過呼吸で代償している結果であった。頭部CTでは異常をみとめなかった。