一過性の意識障害が改善したら

問題92

81歳の女性が急に数秒間、意識が遠のき倒れた。意識は改善するも心窩部痛と悪心を訴えるため救急搬送となった。発汗著明である。

現症:意識レベルⅠ-3、血圧 72/50 mmHg、脈拍 66 /分、体温36.4℃、Spo2 99%。頚静脈の怒張なし。心音聴取困難、肺野雑音なし。腹部平坦、軟で特記事項なし。下腿浮腫なし。

検査所見:血液所見:白血球6400/μL、赤血球306万/μL、Hb 9.7 g/dL、Hct 29.4%、血小板15.2万/μL、PT 11.0秒(88.2%)、Fibrinogen 157 mg/dL、FDP 9.8μg/mL、CRP 0.06 mg/dL、LDH 238 U/L、AST 21 U/L、ALT 13 U/L、ALP 171 U/L、AMY 44 U/L、CPK 149 U/L、BUN 30 mg/dL、Cr 1.00 mg/dL。

心電図には明らかな異常を認めない。

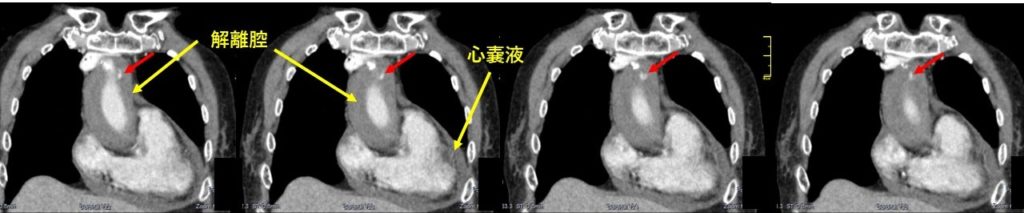

胸部単純CT(図1)・造影CT(図2)、造影CTの冠状断(図3)を示す。

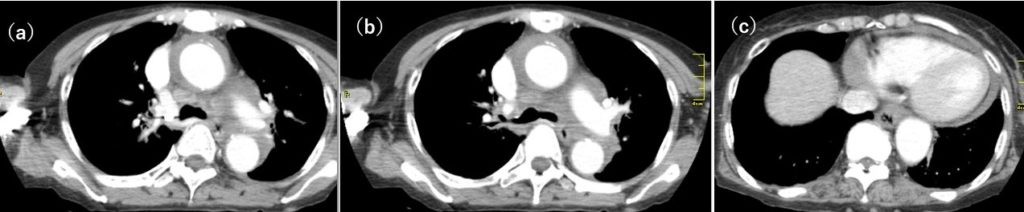

図1:胸部単純CT

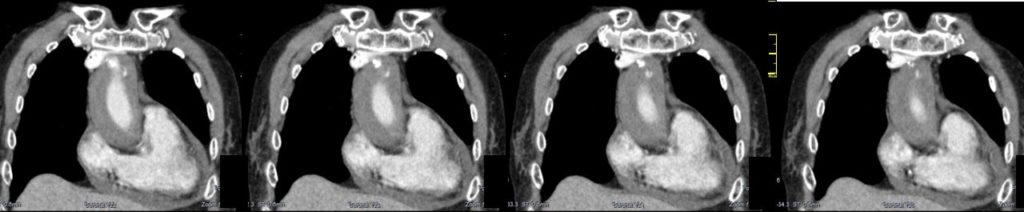

図2:胸部造影CT

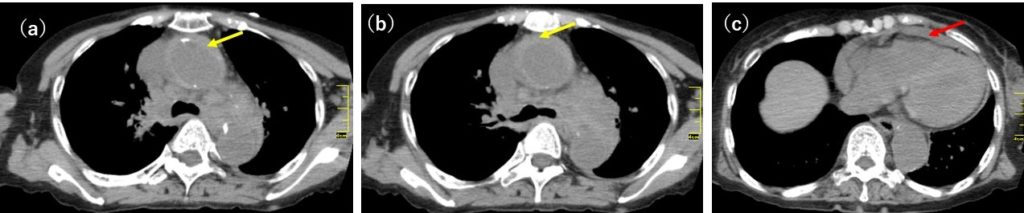

図3:胸部造影CT冠状断。

次のうち正しいものはどれか。

(a)処置をしなければ必ず解離腔と心嚢液は増え続ける。

(b)解離腔と心嚢液の貯留は無関係である。

(c)血圧低下と心嚢液貯留は無関係である。

(d)Stanford A型の大動脈解離である。

(e)意識が遠のいたときは、異常な高血圧であったと考えられる。

解説(オリジナルは『Dr. Tomの内科症例検討道場』第4版の症例53)

問診内容から考えて、短時間でショック状態におちいり一過性の意識障害が生じている。心源性ショックを考慮して単純CTをみると、上行大動脈の壁厚が増加し、動脈解離が生じ、これによって動脈瘤が形成されているのではないかと考えた。Stanford A型の解離症例で、肥厚している大動脈壁内の解離腔には、淡い高吸収域が認められた(図1)ため急性大動脈解離による偽腔内の血腫が疑われた。さらに動脈解離が心嚢腔にも及んで心嚢液の貯留にいたったかと思われる所見がみとめられた(図1)。

図1:上行大動脈の壁厚が増加し、動脈解離が生じ、これによって動脈瘤が形成されていると考えられる。Stanford A型の解離症例で、肥厚している大動脈壁内の解離腔には、淡い高吸収域が認められた(a、b、黄矢印)ため急性大動脈解離による偽腔内の血腫が疑われた。さらに動脈解離が心嚢腔にも及んで心嚢液の貯留にいたったかと思われる所見がみとめられた(c、赤矢印)。

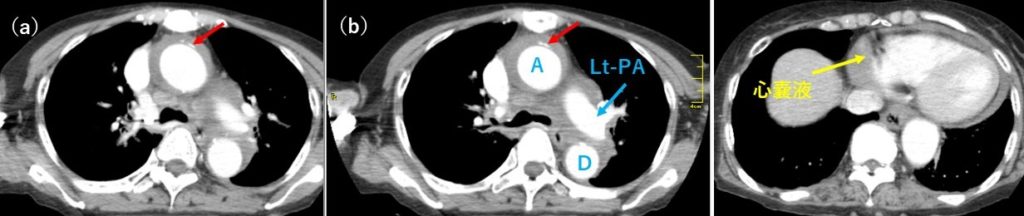

造影CTでは、上行大動脈に動脈瘤が形成されていることは再確認できるが、造影剤はほとんど偽腔内に流入しておらず、わずかに一部のスライスで偽腔への造影剤の流入がみられるが(図2)、偽腔には淡い造影効果がみられる程度である。これを冠状断でみると図3の4スライスで解離腔への造影剤の流入がみられているが、上下方向で見ると、ほぼ同じ高さの位置にあり、長軸方向への造影剤の流入はほとんど認められない。このようにほとんど偽腔に血流がない状態で、大動脈解離の急性期や経過観察中に真腔の外側に限局した血流腔の突出を認めることがあり、血管造影であたかも潰瘍のように見えるため、潰瘍様突出像(uler-like projection:ULP)と呼ばれている。おそらく血圧の低下は一旦止まり、あるいは回復してきたのか、意識状態ももとに戻った経過と解釈できる。一旦止血されて血圧はもとの血圧にもどり、背景に高血圧がある患者では、むしろ高血圧が再びみられることもあり、この場合は高血圧緊急症として降圧をはかる必要がある。またULPからの再解離や瘤化はしばしばみられ、急速に状態が変化することもあるため緊急手術のタイミングを絶えず考慮する。

図2:造影CT。

図3:造影CT冠状断。

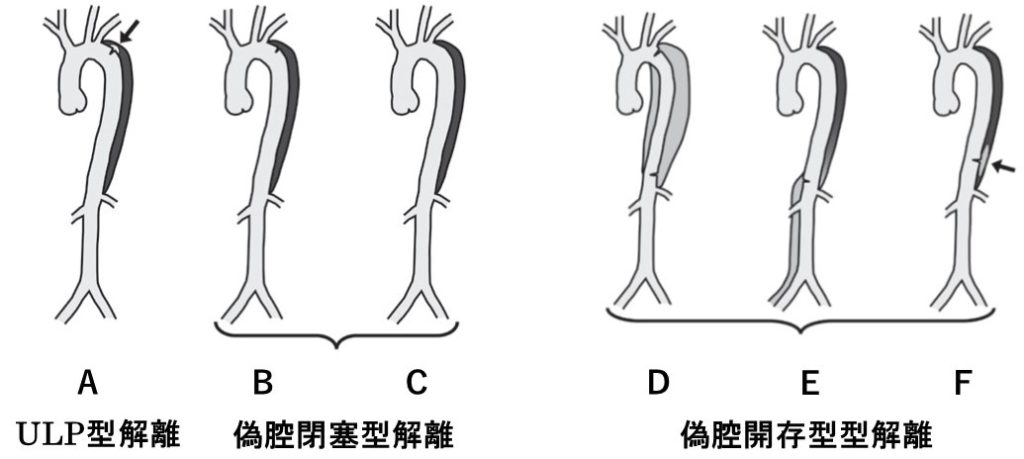

大動脈解離の分類法は一般に、(1)解離の範囲からみた分類、(2)偽腔の血流状態からみた分類、(3)病期による分類、などが挙げられる。(1)はいわゆるStanford分類やDeBakey分類といわれるものである。Stanford分類はA型:上行大動脈に解離があるもの、B型:上行大動脈に解離がないもの、に分類され、DeBakey 分類はⅠ型:上行大動脈tearがあり弓部大動脈より末梢に解離が及ぶもの、Ⅱ型:上行大動脈に解離が限局するもの、Ⅲ型:下行大動脈にtearがあるもの、そのうち、Ⅲa型:腹部大動脈に解離が及ばないもの、Ⅲb型:腹部大動脈に解離が及ぶもの、といった解離の範囲に基づく分類であり、手術術式やタイミングを決定するうえで重要となる。本症例ではStanford A型、DeBakey Ⅱ型である。(3)の病期による分類は、(a)急性期:発症2週間以内、このうち発症48時間以内を超急性期とし、(b)慢性期:発症後2週間を経過したもの、とに分類され、もちろん本例は急性期である。今回の症例では、偽腔と思われる部位にほとんど造影剤が流入しておらず、特に注目したいのは(2)の偽腔の血流状態からみた分類である。これには、(a)偽腔開存型:偽腔に血流があるもので、部分的に血栓が存在する場合や、大部分の偽腔が血栓化していてもULPから長軸方向に広がる偽腔内血流を認める場合はこの中に入れる、(b)ULP型:偽腔の大部分に血流を認めないが、亀裂(tear)近傍に限局した偽腔内血流(ULP)を認めるもの、(c)偽腔閉塞型:三日月形の偽腔を有し、tear(ULPを含む)および偽腔内血流を認めないもの、に分類される。

以下、大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン2011年改訂版から図と説明を抜粋させていただく。

図4:偽腔の血流状態からみた大動脈解離の分類。A:Ulcer-like projection(ULP:矢印)を認めるULP型解離の例。ULPが長軸方向に大きくなり、CTやMRIの体軸横断面像で2~3断面以上にわたり解離したフラップを認める場合は、偽腔開存型に分類する(E)。

B:手術例や造影CTで診断されうる、亀裂(tear)を認めるが偽腔に血流はなく血栓化している例。実際には、血流がないか、あるいはごく微細な血流を伴うような亀裂を完全に画像診断できないだけなのか鑑別することは不可能である。したがって、このような例は、偽腔閉塞型に分類する。C:亀裂(tear)を認めない偽腔閉塞型解離の例。狭義の偽腔閉塞型解離や大動脈壁内血腫(aortic intramural hematoma)はこのような例を指す。D:典型的な偽腔開存型の例。偽腔内に血流が順行性に流れる。E:腹部大動脈にtearを認め,それより遠位部の偽腔には血流があるが,近位部の胸部下行大動脈の偽腔はほぼ血栓化し血流が認められない例。胸部大動脈だけみると、偽腔閉塞型と同様である。F:偽腔のほとんどが血栓化しているが、偽腔の一部に、矢印のように長軸方向に広がる血流を認める例。このような例は,偽腔閉塞型やULP型から移行した例も含めて、偽腔開存型として分類する。(大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン2011年改訂版より抜粋)

さて今回の症例ではほとんど偽腔には造影剤が流入していないが、CTの2スライスのみ造影剤の流入がみられており(図2-a、b、赤矢印)、ここから長軸方向には広がっていない。したがって本症例の解離はこのガイドラインに沿って分類すると厳密にはULP型になるが、ほとんどの偽腔に、CT上、血流がみられないため臨床的には偽腔閉塞型と考え、そのように記載されている場合も多い。つまり臨床的にみた偽腔閉塞状態とは、狭義のtearのない解離(図4-C)とtearを有するが偽腔に血流がない解離(図4-B、あるいは画像的にはAもほぼ同様)とがありうる。この後者の場合は、tearはあるが、リエントリーが形成されずに解離腔に停滞した血液があり、これが血豆状に貯留しているために造影剤が解離腔に入らない状態であり、その場合、実際には血液が少しずつ浸み込むように偽腔内を広がっていくことが考えられる。今回の症例もこのようになっていたと考えられる。単純CTでは淡く高吸収域となっており、血液が偽腔の中に浸みだしていきつつあり、問診から考えて、かなり急速に血圧が低下しショック状態になったことや、心嚢液への血液貯留にまで至ったことも説明できる。心嚢は心臓を包んでいるいわば袋であり、上行大動脈の中膜にまで至っている。従って、偽腔の中に、血豆のようにたまった血液成分が外膜から心嚢の中に浸み込み、心臓を外側から圧迫して血圧が出にくくなってしまっていた、いわゆる心タンポナーデの状態であったと今回の臨床経過からは考えられる。したがって、血圧を維持したいならやはり可及的速やかに心嚢液ドレナージをしたいが、心嚢液は少量にとどまっておりドレナージするほどの量ではない。やはりここは最低限の血圧を維持しながら緊急手術の方針とせざるをえない。また、仮にドレナージできるほどの量があってドレナージして血圧が改善されると、さらに動脈解離からの出血が顕著になるといったジレンマがしばしばみられ、緊急手術も含めて臨機応変な対応にせまられる。

解答:(d)