高度炎症反応

問題21

80歳の男性が、はじめ連日の高熱が出現し、解熱後も高度炎症反応の持続があるため照会され入院となった。

現病歴:4週間前に39.3℃におよぶ発熱で初発し、乾性咳嗽も出現した。近医で非ステロイド系抗炎症薬を処方され、内服中は、一旦発熱は軽快するも乾性咳嗽が持続し、胸のつっぱり感や嗄声なども出現。耳鼻科での精査では軽度の左声帯浮腫を認めるのみとのことで、抗菌薬などが処方され、さらに精査を進めるために造影胸部CTも施行されたが異常を指摘できなかった(図1)。この4週間の経過でCRPは、最初は中等度、その後高度上昇が持続するため当院照会となった。

現症:体温36.9℃、脈拍72/分、整、血圧132/78 mmHg、呼吸数16回/分、Spo2 98%(room air)。表在リンパ節触知せず。心肺に異常を認めず。腹部にも異常なし。関節痛、筋肉把握痛なし。頭痛や皮疹はない。

検査所見:尿所見:蛋白(-)、糖(-)、便潜血反応(-)、赤沈 145 mm/1時間、血液所見:白血球 10000/μL、赤血球 249万/μL、Hb 8.3 g/dL、Hct 26.0%、血小板数 22.9万/μL(好中球 66.9%、リンパ球 20.5%、単球 10.8%、好酸球 1.5%、好塩基球 0.3%)、血液生化学所見:TP 8.1 g/dL、Alb 2.9 g/dL、IgG 2421 mg/dl、フェリチン 922 ng/mL、AST 32 U/L、ALT 28 U/L、LDH 169 U/L、ALP 254 U/L、CPK 34 U/L、BUN 18 mg/dL、Cr 1.05 mg/dL、Na 135 mEq/L、K 4.2 mEq/L、Cl 99 mEq/L、BNP 42 pg/ml、可溶性IL-2レセプター 1334 U/mL、免疫血清学検査:CRP 12.22 mg/dL、MPO-ANCA<1.0 U/mL、PR3-ANCA<1.0 U/mL、ANA 40倍

胸部造影CT

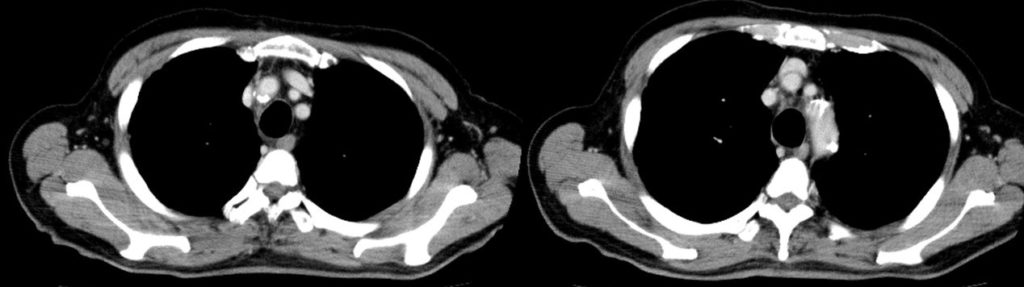

図1:近医通院中の造影CT。

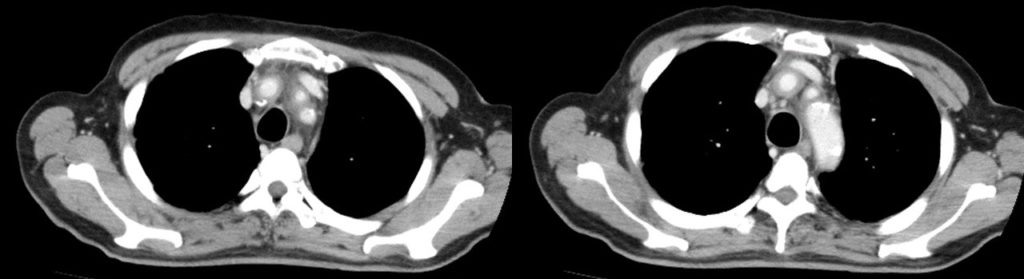

図2:当院入院後の造影CT。

本疾患で合併しやすい症状はどれか。

(a)悪性腫瘍

(b)糸球体腎炎

(c)感覚障害

(d)失明

(e)難聴

解説(オリジナルは『Dr. Tomの内科症例検討道場』第3版の症例185)

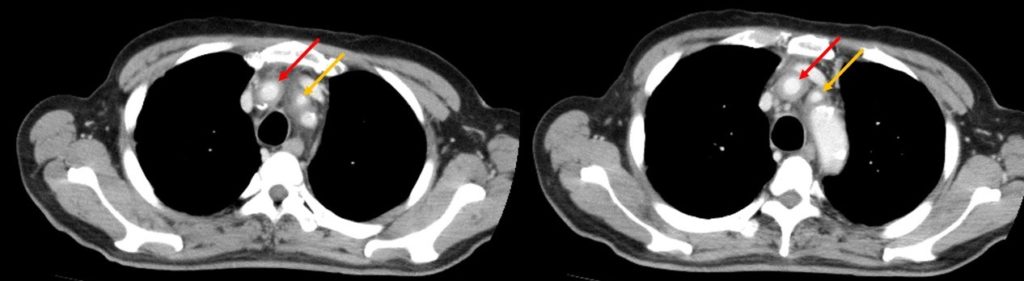

近医通院中の胸部造影CTに比べて、入院後に撮影された造影CTでは腕頭動脈と左総頚動脈に壁肥厚があり、周囲脂肪織の濃度上昇を伴っている。血管炎の所見である。高齢発症で大血管炎がみられることから、頭痛などの症状はないが、巨細胞動脈炎と診断できる。近年、側頭動脈炎にみられる頭痛などを伴わない巨細胞代脈炎が増加している、と報告されている。しかし一方で、高安動脈炎の診断基準には年齢がないので腕頭動脈と左総頚動脈に血管炎があれば高安動脈炎という範疇として診断される場合もある。『Dr. Tomの内科症例検討道場』でもそのように診断している。この立場に立つと、近年、若年女性ではなく、高齢者や男性で発症する高安動脈炎が増えている、という見解として報告されている。両者が同一疾患かどうかの結論はまだ出ていない。欧米では、今回のような非典型的な症状で大血管炎を合併した巨細胞動脈炎をlarge vessel-GCA(LG-GCA)、典型的な頭痛などの頭頚部症状を伴い、側頭動脈生検で診断される巨細胞動脈炎をcranial GCA(C-GCA)と分類する考えがある。C-GCAに比べてLV-GCAは、やや若年に発症し、失明、頭痛などの頭頚部症状が少ないが、再発は多い、といった特徴があると報告されている。もちろん、これらの合併症がないかどうか、特に眼科的な評価は必要である。治療は、高安動脈炎に準じて、中等量~高容量の副腎ステロイド製剤が使用される。

造影CT。腕頭動脈と左総頚動脈に壁肥厚があり、周囲脂肪織の濃度上昇を伴っている。

解答 (d)

実際の症例では

問題では最初に近医でみてもらっていてその後、当院に来られた設定にしているが、実は、当院で最初から検査をしていった症例であり、初回の造影CTも当院で行ったものだった。初回の造影CTから15日後の造影CT再検で、実際は、これで診断がつくかどうか自信はなかったが、結局これが診断の決め手となった。このような疾患が、今後どういう疾患範疇として結論されるかは研究次第となるが、この種の大血管炎の発症初期の画像変化をとらえられた点で、貴重な症例となった。また発症初期に気道症状などがみられており、実は喉頭ファイバーでは左声帯の浮腫などもとらえられており、この診断がついてからも、抗生剤のみで経過をみているとある程度までCRPは低下をみせ、そこから再度上昇してきた。何らかの感染に伴う動脈炎の可能性も懸念されたが、高容量のプレドニゾロンを導入し、炎症は消失した。このことからこの血管炎の発症には何らかの感染が引き金になっていたのではないかと考えさせられる経過であった。(逆に言うとその可能性を考えて、できるだけ抗生剤で感染の要素をおちつけてからのステロイド投与としたわけである。)プレドニゾロンはその後、減量していく過程で一度再燃し、再び増量するとおちついたことから、治療開始当初懸念していた感染性の動脈炎の可能性はないと考えている。免疫抑制剤を併用し、さらにプレドニゾロンは減量し、現在、3年以上経過しており、8mg/日で外来通院中である。