ふらつきと構語障害を主訴に来院した男性

問題113

60歳男性がふらつきと構語障害を主訴に来院された。

【既往歴】飲酒歴:なし。喫煙歴:なし。家族歴:同様の症状をもつ者はいない。

【現病歴】6か月前からふらつきが出現し、その後、歩行安定感が徐々に低下しており、階段での転倒もみられるようになった。最近、他人からろれつが悪くなったともいわれ、以前からみられていた便秘や排尿障害も悪化してきているとのことで、精査希望されて当科受診。

【現症】一般身体所見には異常を認めず。神経学的所見は以下の通りである。

脳神経系

眼球運動障害なし、眼振なし。三叉神経(Ⅴ):第1~3枝に左右差なく正常。顔面神経(Ⅶ):眼輪筋、口輪筋筋力正常。嚥下障害なし。言語になめらかさがなく断続性言語となる。軟口蓋挙上良好、カーテン徴候なし。舌萎縮なし。fasciculationなし。舌の引き出し良好。

運動系

筋委縮なし。握力30/31 kg、上肢バレー徴候陰性、明らかな脱力なし。筋トーヌスは正常。腱反射:四肢左右差なく正常範囲内。

協調運動系:急速回内・回外試験 やや困難、指鼻指試験:左やや粗。継ぎ足歩行不可能。Mann検査は開眼時も陽性。

直腸・膀胱障害:あり。

感覚障害:明らかなものはない。

【血液生化学所見】白血球5600/μL(好中球56.6%、リンパ球33.0%、単球7.4%、好酸球2.5%、好塩基球0.5%)、赤血球468万/μL、Hb 14.6 g/dL、Hct 43.4%、血小板 19.2万/μL、CRP 0.09 mg/dL、LDH 165 U/L、AST 21 U/L、ALT 27 U/L、ALP 138 U/L(基準38~113)、γ-GTP 27 U/L、CPK 195 U/L、ChE 275 U/L、AMY 78 U/L、T-Bil 0.7 mg/dL、Alb 4.6 g/dL、BUN 15 mg/dL、Cr 0.98 mg/dL、Na 139 mEq/L、K 4.2 mEq/L、CL 103 mEq/L、UA 5.2 mg/dL、LDL 109 mg/dL、HDL 47 mg/dL、TG 183 mg/dL、随時血糖 111 mg/dL、TSH 2.003μIU/mL、FT3 2.9 pg/mL、FT4 1.23 ng/dL、BNP 57.5 pg/mL。

【画像所見】

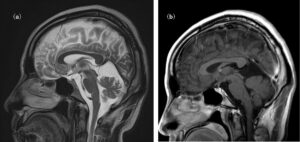

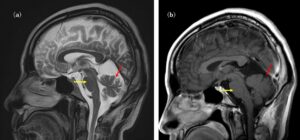

頭部MRI(a)今回受診時のT2強調画像矢状断、(b)8年前に撮影していたT1強調画像矢状断。

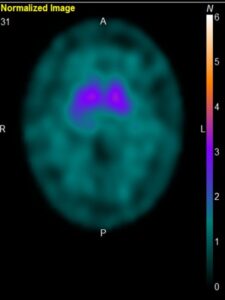

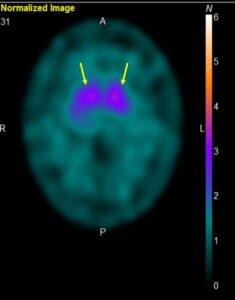

ドパミントランスポーターシンチグラフィー(DaT scan)

問題

どのような疾患を疑うか。1つ選べ。

(a)Lewy小体型認知症

(b)多系統萎縮症

(c)Parkinson病

(d)Alzheimer型認知症

(e)進行性核上性麻痺

(類題 2016年度認定内科医試験)

解説

小脳は中心部の虫部とその左右の小脳半球に分かれ、虫部は主に起立や歩行時のバランスに関与し、小脳半球は、四肢の動作における協調運動を調節する。具体的には、小脳虫部の障害により、歩行時のふらつきが生じるが、今回の症例での長期間の経過で歩行安定感が徐々に低下し転倒までするようになっているというエピソードは合致する。身体所見で継ぎ足歩行(tandem gait, walk heel to toe)ができないのもこれを反映している。Mann検査とは、両足を前後一直線上にそろえて両足に均等に体重をかけ、開眼時と閉眼時で体の動揺をチェックする試験である。閉眼時だけでなく開眼していてもバランスがとれない今回の場合は小脳障害を疑う。一方、小脳半球の障害を反映して、指鼻指試験では検者の指の位置変化を見て距離を測ることができず(測定障害)、検者の指や自分の鼻に自分の指を持っていけない(運動分解)。今回の症例でもスムーズにこれができなかった。同様の目的で下肢の測定障害や運動分解をみる方法に足踵試験がある。仰臥位で片方の下肢を挙上させ、踵をもう片方の膝にのせるよう指示し(測定障害の有無をみる)、そこからそのまま脛にそって足首まで踵を滑らせる(運動分解をみる)、という方法があり、本疾患では陽性所見が得られる。また急速に手を回内・回外するように指示すると、これがスムーズにできず、がたがたとぎこちなく動かす所見が得られ、今回の症例でもやや困難な状況だった。またスムーズな構音ができず、音節がとぎれとぎれになったり(断続性言語)、切るべき音節の間がつながって一続きになったり、発声開始時の大きい音量になったり、など小脳性構音障害(運動失調性構音障害)といわれる構音障害が認められ、今回の症例のろれつが悪くなったという症状もこれによるものと考えられる。

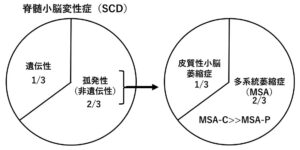

さらに今回の問診内容では、以前からみられていた膀胱直腸障害が悪化しているという情報もあり、自律神経症状がもともともあって増悪していると考えられる。以上のことから、6か月という長期間の経過の中で、このような小脳失調症状と自律神経症状の出現と悪化が認められていることから、脊髄小脳変性症(SCD)、なかでもMSA-Cを疑うべき症例である。SCDは小脳またはそれと連絡する神経線維の変性によって運動失調を主体とする症状を呈する疾患の総称である。疾患の原因によって大きく分けて孤発性(遺伝性ではないの意味)と遺伝性に分類され、孤発性の頻度は遺伝性の約2倍とされている。一応問診のうえでは、同様の症状をもつ家族歴はないので、まずは孤発性SCDの鑑別を考えていくことになるが、孤発性SCDのうち、日本で最も多い多系統萎縮症(MSA)は2/3を占め、残りは皮質性小脳萎縮症である。

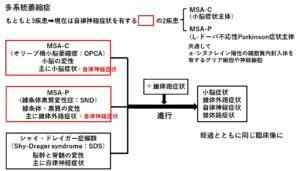

MSAは、以前は、初発時の主症状によって3疾患が提唱されていた。すなわち小脳変性による小脳失調主体の症状を呈するオリーブ橋小脳変性症(OPCA)、黒質・線条体の変性によるL-ドーパ反応不良のParkinson症状主体の黒質線条体変性症(SND)、脳幹と脊髄の変性による自律神経症状主体のShy-Drager症候群(SDS)の3疾患であった。しかし、これらの疾患は経過とともに3つの症状がそろい、かつ錐体路症状も加わって、共通の最終臨床像を呈することや、3疾患に共通してα-シヌクレイン陽性の細胞質内封入体を有するグリア細胞や神経細胞を認めることが報告された。そこで現在ではSDSは単独の疾患としてはなくなり、自律神経症状を伴ってOPCAの症状を呈するものをMSA-C(Cは小脳)、自律神経症状を伴ってSNDの症状を呈するものをMSA-P(PはParkinsonism)の2つに分類される傾向にある。MSAのうち日本ではMSA-Cが大半を占める(図2)。頻度的にもMSA-Cが疑われるが、もちろん今回の症例では、主症状が小脳失調症状で、膀胱直腸障害のような自律神経症状もともにみられており進行しているので、症状からもMSA-Cが最も疑われる。

図1:多系統萎縮症。現在では自律神経症状を伴い小脳症状主体のMSA-Cと自律神経症状を伴い錐体外路症状(Parkinsonism)主体のMSA-Pとの2つに分類される傾向にある。

図2:脊髄変性症のうち孤発性が2/3を占め、そのうち2/3は多系統萎縮症(MSA)である。日本ではMSAの中で大半はMSA-Cが占める。

また頭蓋内あるいは髄膜に悪性疾患や慢性疾患の存在がないかどうかを評価しておく必要があることと、MSA-Cであれば特徴的な萎縮所見を確認しておきたいため頭部MRIが施行された。MRI画像をみると、撮影条件は異なるが8年前にたまたま頭部MRIが撮影されており、その画像と比較して小脳、橋の萎縮が認められる(図3)。また髄液検査も施行されたが、細胞診も含めて特に異常を認めなかった。

図3:頭部MRI。(a)受診時のT2強調画像矢状断、(b)受診8年前にたまたま撮影されていたT1強調画像矢状断。8年前と比べて、小脳(赤矢印)と橋(黄矢印)の萎縮が認められる。

図4:ドーパミントランスポーターシンチグラフィー(DaT scan)。左にやや優位の線条体集積の低下(黄矢印)が認められている。MSA-Pの所見として矛盾しない。

DaT scanでは線条体集積の低下がみられる。これはParkinsonismが主体となったMSAであるMSA-Pの所見として矛盾しない。MSA-Pでは典型的には左右差のない線条体集積の低下が認められるが、このように若干の左右差がみられることもある。今回の症例ではMSA-Cの症状、理学所見、MRI所見があることから、このDaT scanはMSA-Pとしての所見を画像的にとらえられていると考えるのが妥当である。ちなみにParkinson病では、初発症状として一側性の運動症状が出現し、これに関連して対側線条体、特に、被殻後部で集積低下が認められる。またLewy小体型認知症では両側性に高度な集積低下を示すことが多い。以上より今回の症例では、問診内容、神経学的理学所見、頭部MRIなどからはMSA-Cが疑われ、DaT scanの結果は、MSA-Pに特徴的な所見がすでにとらえられていると考える。

解答

(b)